Weibliche Beschäftigte im Gesundheitswesen: Belastungen, Beanspruchungen und Risiken aus der Sicht der Arbeitsmedizin

Autor: Thomas Weber

Im Gesundheitswesen sind weibliche Beschäftigte in der Mehrzahl. Dies betrifft mit einem Frauenanteil von über 80% vor allem das Pflegepersonal, die zahlenmäßig stärkste Gruppe. Auch auf andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen trifft dies zu. So die medizinisch-technischen Assistentinnen, die Arzthelferinnen, die Hebammen u.a. deutlich zahlreicher als ihre männlichen Kollegen bei weitem. Bei Ärzten ist der Frauenanteil hingegen nicht so hoch, er nähert sich jedoch zunehmend der Hälfte.

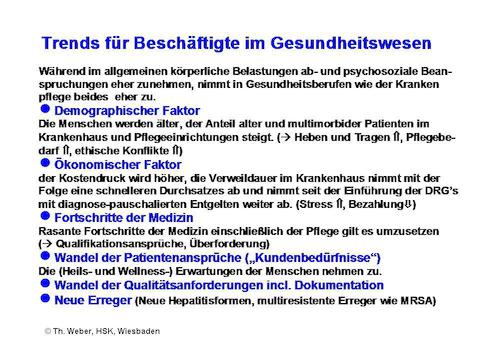

Aus Sicht der Arbeitsmedizin sind Tätigkeiten im Gesundheitswesen generell durch eine hohe Belastung und Beanspruchung gekennzeichnet (Abb1). Während in vielen anderen Branchen die körperlichen Belastungen abgenommen und die psychosozialen oder psychomentalen Belastungen zugenommen haben, sind z.B. in der Krankenpflege die körperlichen Belastungen weiterhin hoch und nehmen die psychischen Belastungen von einem schon hohen Niveau weiter zu. Heben und Tragen von immer häufiger alten und körperlich beeinträchtigten Patienten lässt sich nicht wie in anderen Branchen automatisieren.

Die wirtschaftliche und organisatorische Entwicklung im Gesundheitswesen mit immer kürzerer Verweildauer bei gleichzeitig steigenden Ansprüchen an die Medizin verdichtet und beschleu-nigt Arbeitsprozesse bis an Belastbarkeitsgrenzen oder darüber hinaus. Umstrukturierungen im Gesundheitswesen lassen auch für die Zukunft (Abb. 2) Belastungen eher zu- als abnehmen.

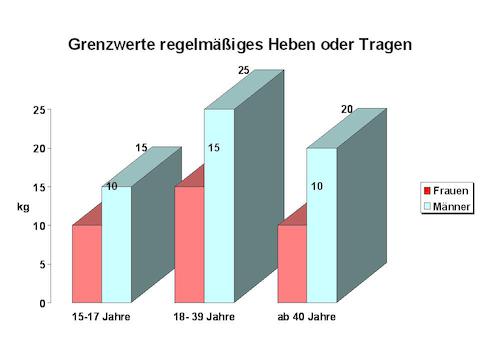

Frauen sind aufgrund ihrer biologischen Anlagen und ihrer sozialen Rollen anders belastbar, haben andere Ressourcen, andere Reaktionsmuster und differente Krankheitssymptome oder Häufigkeiten von Krankheit. Sie sind insgesamt langlebiger als Männer. Allerdings sind sie für schwere körperliche Belastungen anfälliger und erscheinen in der Literatur bei komplexem psychosozialem Stress am Arbeitsplatz vulnerabler. Psychosomatische Beschwerden bei Frauen sind häufiger. Die körperlichen Belastbarkeitsgrenzen bei Männern werden schon durch eine durchschnittliche größere Körperlänge, höheres Gewicht und mehr Muskulatur heraufgesetzt. Bei Frauen werden sie bei prinzipieller Trainierbarkeit von Belastungsgrenzen durch ihre reproduktiven anatomischen und physiologischen Gegebenheiten herabgesetzt oder die Einhaltung von Grenzbelastungen ist bei potentieller Schwangerschaft zwingender als beim Mann.

Untersuchungen zu Arbeitsbelastungen und ihren Auswirkungen berücksichtigen allerdings häufig Geschlecht und Rolle der Teilnehmer nicht ausreichend. Ein Bias und andere methodische Fehler bzw. falsche Schlussfolgerungen können daraus resultieren. Vergleiche werden auch dadurch erschwert, dass Frauen und Männer ein oft differentes Arbeitsspektrum aufweisen, in anderen Jobs zu anderen Zeiten unter anderen Bedingungen und mit differenter Bezahlung und anderen privaten Zusatzbelastungen oder auch Ressourcen arbeiten. Dass neben der üblicherweise negativ thematisierten Doppelbelastung von Frauen mit Beruf und Familie auch positive Ressourcen erwachsen könne, so zum Beispiel in Form stärkerer Netzwerkbildung und sozialer Unterstützung, müsste ebenfalls berücksichtigt werden.

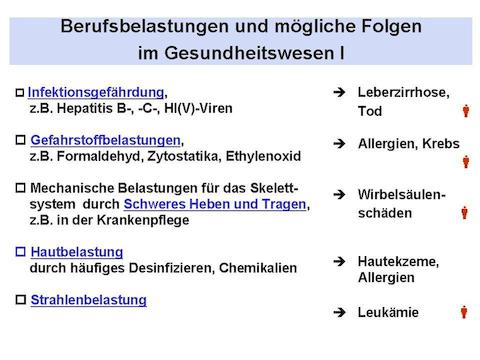

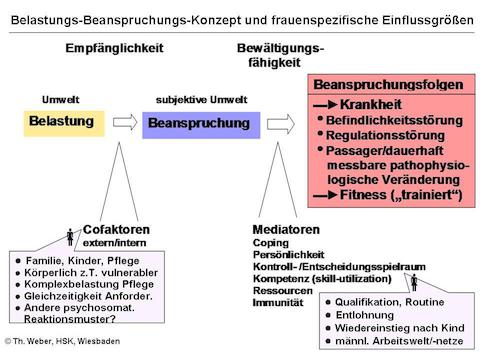

Belastungen in Gesundheitsberufen (Abb.3.1 und 3.2) stellen für Frauen andere und häufig höhere Risiken dar als für Männer. Hierbei kommt die Tatsache zum Tragen, dass aus Sicht eines allgemein anerkannten Belastungs-Beanspruchungs-Konzepts (Modell in Abb. 4) Belastungen durch Kofaktoren verstärkt werden können. Dies sind die häufig parallel vorhandenen familiären Aufgaben durch Kinder, Haushalt, Partner oder sogar pflegebedürftige weitere Angehörige. Auch eine in vielen Breichen eher männlich dominierte Arbeitswelt und Babypause und Wiedereinstieg kommen hinzu.

Der daraus resultierenden Beanspruchung fehlen häufig sonst zur Kompensation beitragende Ressourcen. Dabei kann eine bei Mehrbelastung eingeschränkte Regulationsfähigkeit oder schon bestehende Erschöpfung vorliegen. Mögliche Folgen in dieser Kaskade sind körperliche und seelische Erkrankungen, die von Befindlichkeitsstörungen bis zu mit Dauerschaden einhergehenden chronischen Erkrankungen reichen können.

Als Reaktion auf die Belastungen, z.B. bei der Pflege kranker Menschen, nehmen auf der körperlichen Ebene oftmals Wirbelsäulenbeschwerden zu. Für Frauen gellten niedrigere Grenzwerte für schweres Heben oder Tragen als für Männer (Abb.5). Diese sind z.B. bei Personalmangel oder Notfallsituationen nicht immer einhaltbar. Dem Risiko von Infektionskrankheiten sind weibliche Mitarbeiter in Gesundheitseinrichtungen verstärkt ausgesetzt. Bei einer z.B. im Frühstadi-um bestehenden Schwangerschaft können eine Reihe von Viruserkrankungen wie Röteln, Windpocken oder Ringelröten denn Embryo schädigen. Über die die Psyche können es als Folge übermäßiger psychosozialer Belastungen Schlaflosigkeit, psychosomatische Störungen an Herz, Magen-Darm-Trakt oder anderen Organen sein. Es können sich andere Erkrankungen verschlimmern oder es kann zu einem Burn-out-Syndrom („Ausgebranntsein“), einem am ehesten als Kombination von Depression und schwerer körperlicher Erschöpfung vorstellbaren Zustand kommen. Als Negativeffekte müssen in Folge auch die vorzeitige Aufgabe des Arbeits-platzes und die dann aus betrieblicher Sicht erhöhte Personalfluktuation genannt werden. Statistisch fallen Mitarbeiter, die diesen Weg gehen, mit ihrer Erkrankungen dann gar nicht mehr auf. Der resultierende „Healthy worker-Effekt“ wird bei schneller oder nur oberflächlicher Betrachtung nicht wahrgenommen und verschleiert hohe Belastungen.

Schwangerschaft ist der Prototyp einer geschlechtstypischen Modifikation beruflicher Tätigkeit.

Die Tätigkeit in der Schwangerschaft setzt eine Gefährdungsbeurteilung nach Mutterschutzgesetz und Mutterschutzrichtlinie voraus. Kritische Tätigkeitsaspekte im Gesundheitswesen sind die Infektionsgefährdung z.B. durch Hepatitis, Tuberkulose, Röteln, Windpocken, Ringelröteln und Cytomegalie, stechend oder schneidende Tätigkeiten (z.B. Chirurgie), Umgang mit Gefahrstoffen wie Narkosegasen oder Zytostatika, Nachtdienst, Mehrarbeit, schweres Heben und Tragen, Röntgen (Durchleuchtung). Hinzu kommen weitere Gefährdungen, insbesondere wenn Sie geeignet wären eine Berufskrankheit herbei zuführen bzw. das ungeborene Kind zu schädigen.

Ein Problem liegt bereits darin, dass eine in der Frühphase unbekannte Schwangerschaft durch die Berufstätigkeit bereits gefährdet sein könnte. Zum anderen empfinden Frauen in Einzelfällen die gesetzlichen, eine Berufstätigkeit im Extremfall verbietende Vorschriften als Bevormundung (z.B. Chirurgin, die OP-Katalog im Rahmen der Facharztweiterbildung vervollständigen will). Die Einschränkungen erfordern manchmal aufwendigen arbeitsteiligen Einsatz, manchmal die Umsetzung an einen anderen Arbeitsplatz oder gar die komplette Einstellung der beruflichen Tätigkeit während der Schwangerschaft.

Für die erwähnte unterschiedliche Reaktionsweise von Frauen und Männern auf Belastungen und Beanspruchungen im Gesundheitswesen gibt es eine Reihe von Hinweisen in der Literatur. Allerdings liegen – anders als bei Infektionskrankheiten, Wirbelsäulenbelastungen oder Stress - ausreichend aussagekräftige Untersuchungen bezogen auf das biologische (Sex) und sozial geprägte Geschlecht (Gender) nicht vor. Damit sind zwar Einzelaspekte bekannt. Nicht mit Sicherheit geklärt ist jedoch wie weit Phänomene wie die beobachtete verminderter Stress-Belastbarkeit bei Frauen real ist, wenn gleiche Tätigkeiten von Mann und Frau in einer vergleichbaren Arbeitsumgebung unter methodischer Berücksichtigung aller sozialer und familiärer Aspekte und Confounder in prospektiven Langzeitstudien oder gar Interventionsstudien berücksichtigt werden.

Vergleiche von männlichem und weiblichem Krankenpflegepersonal müssen aus wissenschaftlicher Sicht so z.B. unterschiedliche Rollenverständnisse von Männern in einem frauendominierten Berufsfeld und von Frauen mit Rollenvielfalt und häufiger Mehrfachbelastung durch Beruf und Familie berücksichtigen. Wie vorläufige Ergebnisse einer auf deutscher und multinationaler Ebene von Hasselhorn et al. durchgeführten umfangreichen Befragung von Pflegenden (NEXT-Studie) andeuten wird sich hieraus genderbezogen eine genauere Einschätzung von Aspekten wie emotionalen oder quantitativen Anforderungen, sozialer Unterstützung, burn out, Führungsqualität, Identifikation mit dem Beruf und Unternehmen, Arbeitszufriedenheit, familiär-beruflichen Konflikten, Sinnfindung der Arbeit ableiten lassen.

Zusammenfassend existieren für die Berufsausübung und die Beanspruchung bedeutsame Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowohl biologisch als auch genderbezogen. Für eine differenzierte Betrachtung von Belastung, Beanspruchung und Beanspruchungsfolgen wie Krankheiten bedarf es einer verbesserten wissenschaftlichen Grundlage sowie einer gegebenenfalls differentiellen Arbeitsgestaltung. Hierbei sind Belastungen und Beanspruchungen aus dem familiären und sonstigen privaten Umfeld soweit wie möglich mit zu berücksichtigen. Auf die Berufstätigkeit bezogen setzt dies in Zukunft flexiblere und auf gender wie Individuum psychosomatische Beschwerden bezogen Modelle von Arbeit voraus.